Nouveau ! Les actes des Rencontres du Millénaire bientôt disponibles.

Nouveau ! Les actes des Rencontres du Millénaire bientôt disponibles.

Bénéficiez d’un tarif préférentiel en souscrivant dès maintenant. Plus d’infos

1019-2019…

1019 est la date que nous indique le moine tournusien Falcon pour la consécration de l’abbatiale Saint-Philibert. Sont alors en cours les travaux de ce qui reste aujourd’hui le principal monument du premier âge roman en Bourgogne.

Mille ans plus tard, on montrera comment l’abbaye Saint-Philibert participait alors tout à la fois d’une recomposition politique au temps des premiers Capétiens, procédait d’un positionnement monastique tout à fait original et s’inscrivait dans une inventivité architecturale dont elle est toujours l’un des plus beaux témoins.

Les 27 et 28 septembre 2019

Vingt-cinq ans après le colloque organisé en 1994 par le CIER, 2019 est l’occasion de croiser à nouveau plusieurs éclairages sur ce début du XIe siècle, à Tournus comme en Bourgogne. Cette démarche est résumée dans l’intitulé des « Rencontres du Millénaire » coorganisées les 27 et 28 septembre 2019 par la Société des Amis des Arts et des Sciences de Tournus (SAAST) et le Centre International d’Etudes Romanes (C.I.E.R) : « Autour de la Chronique de Falcon : recomposition politique – diversité monastique – inventivité architecturale dans la Bourgogne du début du XIe siècle ».

1. Recomposition politique

Aux alentours de l’an mil, le féodalisme achève la fragmentation politique du territoire. Certains « regni » tentent encore de créer des puissances régionales (Otte-Guillaume) ou de les maintenir (royaume de Bourgogne). La guerre franco-bourguignonne (1002-1016) ramène le roi capétien Robert le Pieux dans le duché, et son premier allié, Hugues de Chalon, conclut en 1019 une alliance avec Tournus.

2. Diversité monastique

Au début du XIe siècle, Cluny est toute puissante dans la région et bien au-delà, mais Tournus, plus ancienne et, entre 810 et 830, chef de file de la réforme de Benoît d’Aniane, n’a jamais été concernée par la réforme clunisienne. Les « Rencontres » étaient donc l’occasion de faire pour la première fois le point sur ce qui différencie Tournus de Cluny, tant en ce qui concerne la règle, les orientations géo-politiques (entre Empire, royaume de Bourgogne et royaume de France), et la tutelle de l’évêque.

3. Inventivité architecturale

Cette seconde décennie du XIe siècle semble être marquée par la rencontre particulièrement féconde de plusieurs courants architecturaux qui, en Lombardie, en Catalogne, en Bourgogne du sud, donnent naissance à ce qu’on appelle désormais le « premier âge roman », Tournus en est l’un des édifices les plus représentatifs, avec des éléments pleinement originaux. 2019 est l’occasion de confronter les études et de nouvelles hypothèses, ainsi que de faire le point des découvertes archéologiques récentes. La nécropole mérovingienne attestée dans le site abbatial par de récents sondages semble indiquer l’objectif de prochaines fouilles : exhumer les traces de l’oratoire Saint-Valérien et comprendre ses imbrications avec les constructions philibertines successives.

Programme des « Rencontres »

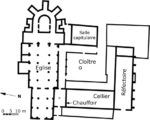

- Elles ont lieu les 27 et 28 septembre 2019 et se sont tenues au « cellier des moines » de l’abbaye Saint-Philibert de Tournus.

- Les 17 intervenants ont rédigé un résumé de leur communication que vous trouverez ci-après en attendant la parution des Actes dont la publication, très attendue, ne pourra pas intervenir avant le courant de l’année 2020.

1re journée :

vendredi 27 septembre 2019,

Cellier des Moines

- 9 h 30 : Accueil – Discours inauguraux

1019 en Bourgogne

- 10 h : Falcon, écrivain de Tournus

François BOUGARD, professeur d’histoire du Moyen Age à Paris-Nanterre, directeur de l’IRHT (Institut de Recherche et de l’Histoire des Textes)

Document historique, dont les récits documentent le passé d’une abbaye, la Chronique de Tournus est aussi un document littéraire, où se révèlent les intentions, la culture et la personnalité d’un écrivain. Tout au long de l’ouvrage, mais plus spécialement dans sa lettre de dédicace, la charnière entre ses deux grandes parties et ses sections finales, Falcon laisse entrevoir la différence entre deux projets littéraires, celui de son abbé Pierre et le sien, ainsi qu’un certain talent pour les ramener à l’unité dans une vaste geste monastique interrogeant le sens mystérieux des événements.

Dominique POIREL, directeur de recherche à l’IRHT, archiviste paléographe, docteur en histoire

Dans quel but le texte traditionnellement présenté comme la « Chronique de Falcon » a-t-il été composé ? L’analyse de la lettre de dédicace de l’auteur à son abbé, Pierre Ier, puis d’autres passages où Falcon exprime ses intentions, jusqu’à la notice consacrée à Pierre lui-même, permet de discerner entre les deux personnages une tension paisible mais féconde sur la nature et le sens du document. L’abbé, qui apparaît dans le texte comme un homme d’action et un administrateur, soucieux avant tout d’assurer le rayonnement temporel de son monastère, demandait la mise en ordre des actes écrits sur lesquels se fondent le prestige et les droits de l’abbaye. L’écrivain, qui nourrit des ambitions littéraires et intellectuelles et fait preuve d’une piété réelle, modernement évangélique, ajoute au projet une dimension supplémentaire : il souhaite donner un sens providentiel à l’histoire de son abbaye, montrer que le désordre apparent des événements et la discontinuité des époques ou de lieux s’unit dans un « unique ordre de raison ». Cet ordre est celui de la sainteté, dont l’abbaye de Tournus thésaurise ces traces concrètes et agissantes que sont les reliques, notamment celles des saints Valérien et Philibert.

- 10 h 45 : Le duché de Bourgogne au début du XIe siècle

Jean-Luc CHASSEL, maître de conférences en histoire du Moyen Age à Paris-Nanterre

La communication tentera de synthétiser la situation politique du duché de Bourgogne au cours des quelques décennies qui entourent la dédicace de l’abbatiale de Tournus en 1019. Elle insistera sur les conflits qui ont agité cette région pendant la réunion du pouvoir ducal à la couronne entre 1002 et 1031. Ces conflits ont opposé, d’une part, le roi Robert II, soutenu par l’évêque Hugues d’Auxerre, également comte de Chalon, et, d’autre part, les comtes de Mâcon et de Besançon, Otte-Guillaume et ses fils, suivis d’un grand nombre de puissants laïcs et ecclésiastiques. Les troubles engendrés ont finalement renforcé la puissance spirituelle et temporelle des grandes abbayes bourguignonnes. Mais leur principale conséquence a été d’accélérer la féodalisation de la société et la montée en puissance de l’aristocratie seigneuriale, maîtresse des principaux châteaux.

- 11 h 15 : Les relations entre les trois Bourgognes

François DEMOTZ, docteur en histoire

Au Xe siècle, les Bourgognes, duché, comté et royaume s’affirment comme entités distinctes mais sans conflit majeur et sans que disparaisse la grande porosité entre elles. Le début du siècle suivant est au contraire une période riche en affrontements des deux côtés de la Saône, avec une intervention progressive de tous les souverains. Le propos est de revenir sur la chronologie de ces évènements – souvent bien connus, parfois mal interprétés – et de les relire au prisme des relations entre les différents espaces politiques qui voisinent sur la Saône et constituent la zone des Burgundiones. Le calendrier dégagé met en évidence une première phase essentiellement bourguignonne suivie d’une internationalisation des conflits. Si le résultat immédiat est de réconcilier les Bourgognes, comme l’illustre le concile de Verdun-sur-le-Doubs, le début du XIe siècle débouche finalement sur une partition plus rigide, une individualisation de plus en plus marquée des espaces bourguignons.

- 11 h 45 : Questions

Tournus et la Bourgogne

- 14 h 30 : Retour sur la famille et les alliances d’Hugues de Chalon

Christian SETTIPANI, docteur en histoire

L’évêque Hugues de Chalon, qui patronna la reconstruction de l’abbaye de Tournus en 1019, est un personnage important et bien connu de l’histoire de la Bourgogne au début du règne capétien. Mais ses origines familiales continuent de receler des zones d’ombres. Le propos de cette communication est de revenir sur ces incertitudes et aussi d’élargir le champ de l’enquête en faisant part de quelques nouveautés sur les familles comtales de Bourgogne autour de l’an Mil.

- 15 h : Le chemin vers Tournus : la mémoire des pérégrinations des moines de Saint-Philibert et le réseau monastique au XIe siècle

Isabelle CARTRON, professeur d’histoire et d’archéologie médiévale à Bordeaux-Montaigne, Institut Ausonius UMR 5607

L’exode des moines de Saint-Philibert au IXe siècle entre Noirmoutier et Tournus est un épisode fondamental de leur histoire d’autant plus que le réseau monastique du XIe siècle a fossilisé ce parcours, les lieux successifs étant intégrés dans la congrégation. Si nous disposons de sources contemporaines pour connaître les modalités de ces déplacements, on sait moins que deux siècles plus tard, deux auteurs vont à nouveau se pencher sur ce passé et transmettre une nouvelle vision des pérégrinations. En effet, les récits de Falcon et de l’auteur anonyme de la « translation de saint Valérien » présentent dans un même récit chronologique, l’histoire des saints et de leurs reliques. Les récits enrichissent l’histoire du monastère pour servir son prestige, recomposer sa mémoire et lui donner une nouvelle identité. Il s’agit aussi de se réapproprier les lieux et de recomposer une nouvelle géographie monastique à un moment où la communauté acquiert une vraie stabilité.

- 15 h 30 : Saint-Philibert de Tournus dans le paysage monastique bourguignon (XIe-XIIe siècles)

Noelle DEFLOU-LECA, maître de conférences en histoire du Moyen Age à l’Université de Grenoble Alpes

Figure majeure du paysage monastique de Bourgogne, Saint-Philibert de Tournus occupe une place spécifique dans le maillage régulier et dans les relations qu’il entretient avec l’aristocratie et les communautés environnantes. L’objectif de cette communication sera de mesurer l’insertion de cette abbaye dans les réseaux monastiques bourguignons et de voir en quoi l’établissement suit, ou non, une trajectoire comparable à celles des grandes abbayes contemporaines qui occupent l’espace bourguignon entre les temps carolingiens et la fin du XIe siècle.

- 16 h : Questions – Pause

- 16 h 30 : La circulation monétaire en Bourgogne autour de l’an mil

Vincent BORREL, doctorant à l’ENS

Alors que la première partie du Xe siècle a été marquée par de très faibles émissions, les années 960-970 voient le redémarrage des frappes monétaires au travers de l’émission de deniers et oboles d’argent. C’est notamment le cas en Bourgogne méridionale où les ateliers de Chalon, de Mâcon, et outre Saône de Lons et de Salins sont actifs. Les officines d’Autun et de Tournus semblent, quant à elles, connaître une activité nettement plus réduite. Cependant, les trouvailles montrent que la circulation monétaire courante est loin d’être composée de ces seules espèces.

- 17 h : La fouille de la motte castrale de Loisy

Daniel BARTHELEMY, archéologue INRAP, président du Groupe archéologique de Mâcon ; Jacqueline ARGANT, docteur en palynologie et Nicolas MEUNIER, archéologue-prospecteur déclaré au SRA

La motte de Loisy a fait l’objet d’une fouille menée de 1966 à 1975 par le Groupement Archéologique du Mâconnais, recherches dirigées par G. Berthoud et G. Hurou. Ce site est mentionné dans une charte du cartulaire de Cluny datée de 1015. Bien que réalisées sur un site en partie érodé par la Seille, les fouilles ont confirmé les données historiques en révélant un espace occupé par des élites de la société de la fin du Xe s. et du début du XIe s.

- 17 h 30 : Questions

2e journée :

samedi 28 septembre 2019,

Cellier des Moines et Nef de l’abbatiale

Inventivité architecturale

- 9 h 15 : Les Xe et XIe siècles à Lyon : architecture et sculpture

Jean-François REYNAUD, professeur honoraire d’histoire de l’art et d’archéologie médiévales, Université Lyon II

Les édifices religieux sont nombreux dès le Ve siècle et ils ont été régulièrement reconstruits mais nous manquons de documents d’archives, de fouilles et d’édifices conservés en place pour apprécier l’impact du XIe siècle. Pour cette époque, les églises les mieux connues sont Saint-Etienne du groupe épiscopal, les anciennes basiliques funéraires devenues collégiales comme Saint-Just ou Saint-Irénée, les nouvelles collégiales comme Saint-Paul, les abbatiales de Saint-Martin d’Ainay ou Saint-Martin et Saint-Loup de l’Île-Barbe. Ces églises sont originales par leur plan, leur élévation et leur décor.

- 10 h : Les monastères du Jura au XIe siècle – Etat des recherches archéologiques sur Saint-Claude, Baume-les-Messieurs et Gigny

Sébastien BULLY, chargé de recherche au CNRS,

Les années qui voient la consécration de l’abbatiale Saint-Philibert sont aussi celles d’une importante activité constructive « outre Saône » que l’on peut apprécier plus particulièrement dans les monastères jurassiens de Saint-Oyend de Joux (Saint-Claude), Baume(-les-Messieurs) et Gigny. Les recherches menées ces deux dernières décennies sur ces établissements à travers des études d’archéologie du bâti, des fouilles et sondages archéologiques, comme des prospections géophysiques, permettent d’engager une relecture des choix architecturaux et topographiques mis en œuvre, tout en pointant leur diversité ou certaines analogies.

- 10 h 45 : De Cluny II à Saint-Philibert de Tournus, la question des premiers chevets romans

Christian SAPIN, directeur de recherche au CNRS

Jean Hubert dans une contribution au Congrès du CIER de 1954, publiée en 1957 sous le titre « Saint-Philibert de Tournus et Cluny II », avait tenté des rapprochements entre le plan des deux chevets tels qu’ils étaient établis à l’époque par les travaux récents des historiens de l’art. Depuis, la connaissance de ces sites a évolué considérablement. A Cluny, les dernières campagnes de fouilles archéologiques (2006-2013) sur des parties du site non explorées par K. J. Conant ont donné lieu à des découvertes inédites et à d’autres endroits à une relecture des données des années 1930-1950. Elles ont mis en évidence notamment une évolution rapide de l’élaboration du chevet dans la seconde moitié du Xe siècle. Sur cette base et à partir de travaux récents sur d’autres chevets à Orléans, Limoges ou Dijon, nous tenterons de comprendre la constitution du chevet de Saint-Philibert.

- 11 h 30 : Questions

Saint-Philibert de Tournus,

des temps carolingiens au premier âge roman

- 14 h : A la recherche d’une nef perdue. Archéologie de l’abbatiale du Xe siècle (communication dans la nef de l’abbatiale)

Nicolas REVEYRON, professeur d’histoire de l’art et d’archéologie du Moyen Age, Université Lyon II.

Qu’est-ce que Saint-Philibert de Tournus ? D’abord un objet scientifique élaboré au cours du XIXe-XXe siècle, un empilement de connaissances, d’avis, d’opinions, de jugements esthétiques qui révèlent plus sur l’histoire de l’histoire de l’art que sur l’abbatiale et l’organisation du monastère à l’orée du second millénaire. Ensuite un ensemble de textes beaucoup plus limpides qu’on a bien voulu l’imaginer, à condition d’admettre qu’une source est d’abord un texte. Enfin, un objet archéologique qui se lit aisément, à condition de l’aborder avec un regard neuf, débarrassé des prérequis, présupposés et autres préalables. Ce qui nous intéresse ici, c’est l’implication de l’imaginaire dans les orientations de la recherche : l’état des maçonneries et les formes architecturales ont joué un rôle déterminant dans l’évaluation sensualiste des dates de construction. Pour Mérimée, en 1835 : « L’absence d’ornement, le caractère de lourdeur et de rudesse de la nef me font croire que ces parties de l’église sont les plus anciennes. Je n’hésite pas à penser qu’elles datent du Xe siècle ». Stendhal renchérit en 1838 : « L’intérieur n’est remarquable que par d’énormes piliers fort bas, et qui ont jusqu’à huit pieds de diamètre […] j’ajouterai que les fenêtres sont petites, étroites et cintrées par en haut. Il est impossible de rien voir de plus massif, de plus lourd, de plus solide que les parties principales de cette église, dont le chœur a de l’élégance et rappelle l’architecture du XIIe siècle ». En 1905, encore, J. Virey a écrit : « Dès le seuil du narthex l’impression est saisissante : à quel âge reculé, confinant encore à la barbarie, appartient cette construction lourde et massive où quatre piliers cylindriques, énormes et d’aspect trapu, supportent des voûtes basses sous lesquelles la lumière pénètre à peine, parcimonieusement distribuée par des fenêtres rares et étroites ? ». Mais parallèlement, une vision réaliste des maçonneries a vite révélé des évidences dont on a rarement tenu compte. Ainsi, dès 1835, Mérimée reconnaissait que « L’incendie qui dévasta le monastère a dû être impuissant contre ces masses énormes […] La restauration de Bernier en 1019, se borna probablement à substituer dans la nef des voûtes aux plafonds ». Aujourd’hui, les changements de paradigmes, le renouvellement des horizons de recherche et le développement de l’archéologie permettent de regarder d’un œil neuf cette abbatiale dont la nef est un rare vestige de l’architecture du Xe siècle.

- 15 h : Le site monastique et l’église abbatiale de Tournus au Xe et au début du XIe siècle. Chronologie des constructions et évolution des occupations d’après les données archéologiques récentes.

Benjamin SAINT-JEAN-VITUS, ingénieur chargé de recherches, INRAP

La mise en ordre des observations issues des études d’élévations, sondages et fouilles stratigraphiques effectués par l’auteur à travers tout le site de l’abbaye Saint-Philibert, depuis 30 ans et jusqu’à récemment, permet d’esquisser une chronologie générale de ses constructions et occupations. Lacunes et interrogations restent nombreuses, surtout pour les périodes hautes ; mais cette évolution est balisée par une série de repères de datation, parfois éclairés par les études archéologiques d’autres sites souvent proches (Chalon-sur-Saône, Laives, Brancion…). La mise en relation de certaines observations de terrain restées pour l’heure discontinues permet aussi de formuler quelques hypothèses complémentaires. À l’occasion de la commémoration de la consécration de 1019, cette communication cherchera, à partir de ce corpus de données, à faire le point sur ce qu’on peut appréhender du site et de son évolution, entre le Xe et la première moitié du XIe siècle à peu près.

- 16 h : La Bourgogne à l’aube de l’art roman. Styles architecturaux et arts de bâtir

Eliane VERGNOLLE, professeur honoraire d’histoire de l’art médiéval – Université de Franche-Comté

La Bourgogne de l’an mil est caractérisée par le développement concurrent de deux styles architecturaux qui sont également deux arts de bâtir : d’une part des monuments construits en pierre de taille – à l’instar du chevet de Saint-Philibert de Tournus –, de l’autre des monuments construits en petit appareil. Les premiers font une certaine place au décor sculpté, les seconds, comme Saint-Vorles de Châtillon-sur-Seine, privilégient un décor externe d’arcatures aveugles. L’exemple de Saint-Bénigne de Dijon qui apparaît comme une synthèse entre les deux courants révèle toute la complexité d’une création architecturale encore en devenir : tandis que dans d’autres régions, notamment dans la Bourgogne occidentale et la vallée de la Loire, la pierre de taille tendait à s’imposer au cours du premier tiers du XIe siècle, on assistait à un phénomène inverse dans la vallée de la Saône, avec la généralisation des constructions en petit appareil et décor d’arcatures aveugles liées à un courant artistique prégnant dans les Alpes et le Jura – courant qualifié de « premier art roman » depuis les travaux de Puig i Cadafalch.

- 18 h : Cocktail de clôture – Rencontre avec les intervenants

Télécharger le programme mis en page en version PDF

Télécharger le résumé des communications mis en page en version PDF

Inscrites au programme officiel de la commémoration du millénaire de la consécration de l’abbatiale Saint-Philibert, les Rencontres du Millénaire sont soutenues financièrement par la Ville de Tournus et le Fonds Européen de DEveloppement Régional (FEDER).

Inscrites au programme officiel de la commémoration du millénaire de la consécration de l’abbatiale Saint-Philibert, les Rencontres du Millénaire sont soutenues financièrement par la Ville de Tournus et le Fonds Européen de DEveloppement Régional (FEDER).

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.